加賀友禅を知るために、染めの方法のおさらいを。

まず、染色といわれるものには本当に大きく分けますが、三種類あります。

1、手描き 文字通り手で書き、手で染めます。

2、型染め 一定の大きさの型を作り、型の上から染める方法です。

3、プリント パソコンのプリンターを思い浮かべていただくと原理は分かりやすいと思います。

この三種類です。

上に行けば行くほど一品あたりの時間と手間がかかります。

京友禅、及び加賀友禅などは1番の手描きになります。では工房見学スタートしましょう。

|

| 1、図案作成 |

|

|

自然の中から、描きたい描写をスケッチし、それを図案として作成するのだそうです。

|

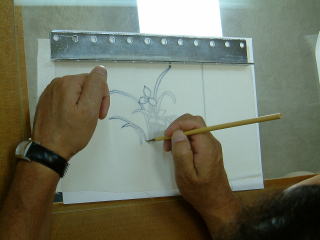

| 2、下画 |

|

|

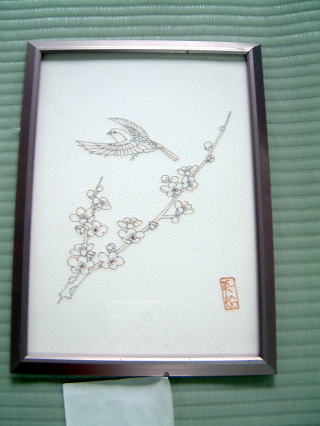

これが(左の写真)下絵の完成状態です。

これはあくまで参考にするためのものですので、額に入り小さいサイズですが、これがキモノ一着分となるとどれ程細かい作業が続くことかと想像すると、、、。

スタッフも挑戦しました。 スタッフも挑戦しました。

まず白い生地に青い下絵を描いていきます

。この青いインク(青花)は水で簡単に落とせるインク(天然染料)です。

色付け位置の目印の意味合いですね。

|

| 3、糸目糊置き |

|

|

次は青花で書いた下絵の線の上の部分にのりを乗せていきます。

この作業の意味は、染めの作業で隣同士の色が混ざらないようにするための色の防波堤を作る作業です。

これが大変な作業で、のりの量が少なすぎると、生地を断面にしたときに生地の下部にまでのりが浸透せず、生地下部で色がにじみ出てしまう可能性があるのです。

また、のりを多く出せばいいのかと言うと、のりを多く出すためには、強く搾り出す必要があるため、上手くなぞれないという弊害も出てくるんです。

|

| 4、彩色 |

|

|

上記ののり引きをした後、色を入れていきます。

私が訪問させていただいた時、工房ではこの色付けの作業の真っ最中でした。

下から熱で乾燥を速めながら、淡い色から濃い色へと手早く色をつけていきます。 |

| 5、蒸し |

|

|

蒸すという作業は繊維を膨らませ、そこに染料を染み込ませ、色を定着させ、発色を良くするという役割があるそうです。

|

| 6、伏せ糊置き |

|

|

さらに、加賀友禅の魅力である、地色の色付けをする為に4で彩色した部分を全て覆うようにのりを乗せてゆきます。

柄の部分に地色の染料が染まらないようにするためのカバーを作るという工程ですね。 |

| 7、地染め |

|

|

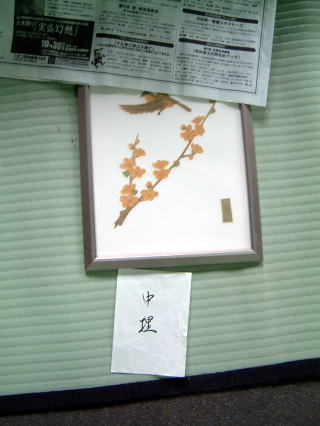

地色を染めます。

染に使う刷毛は鹿の毛を使うそうです。

すると←こういった形になります。だんだん友禅らしくなってきました。 |

| 8、蒸し |

|

|

♯5の蒸しと同じく、地染の染料を定着させる為に蒸します。 |

| 9、水洗い |

|

|

最後に絵をカバーしていたのりを取りのぞくと、絵と地色がミックスされてこういった友禅の形になります。

いわゆる『友禅流し』という工程ですね。

以前は、犀川や浅野川で行われていたそうですが、現在は染色団地内の地下水を利用した流水を使います。

現在はこういった形で屋内で水洗いを行います。少し寂しい気もしますね。

|

| 10、完成 |

|

|

その後、例えば、金箔を貼ったり、刺繍を入れたりする必要のある物はそういう加工を行い、最後に仮絵羽仕立てにして、出荷され呉服屋を経由して、皆様のお手元に届くようになるわけです。 |

加賀友禅の作家さんの作業場では上記の工程を全て手作業で行っておりました。

こうなると出来上がった加賀友禅の着物は一枚の着る絵画と言えますね。

|

豆知識!

●落款制度

加賀友禅には私が責任を持って製作しましたという落款制度がございます。

七年以上の修行を積み師匠から作家として独立するのにふさわしいと認められれば、数名の推薦の上、協会に落款の登録が出来る仕組みになっています。

それだけ品質や流通に対する厳しい姿勢を崩していないのが加賀友禅といえます。そのことにより、消費者に安心と所有する喜びをもたらしてくれる制度といえます。

←小さくて見にくいですが、加賀友禅の落款登録者名簿です。 ←小さくて見にくいですが、加賀友禅の落款登録者名簿です。

|